~計画3年、完成1日。~

これはまだ早いと言われても仕方ない

コンビニの研究はいろいろとやりつくされている(かもしれない)。もう北海道を除く全都府県で大手3社がトップ3を独占し、他社の追随を許さない展開となっている。しかし、コンビニが他業種のパイを食い散らかしたように、他業種もまたコンビニのパイを狙っている。その代表的な例がドラッグストアであろう。、

多分、このページで何度「ドラッグストア」と「ドラックストア」が共存するかはわからない。自分としてはドラッグで統一する方向性で行くが、間違えても許してほしい………。

基本的には、上位10社+非上場の富士薬品をベースとしている。

それ以外に、2018年のドラッグストアランキングにある企業(下記リンク参照)も反映。

ここまでが元々のデータだったが、徐々にそれ以外も追加している。

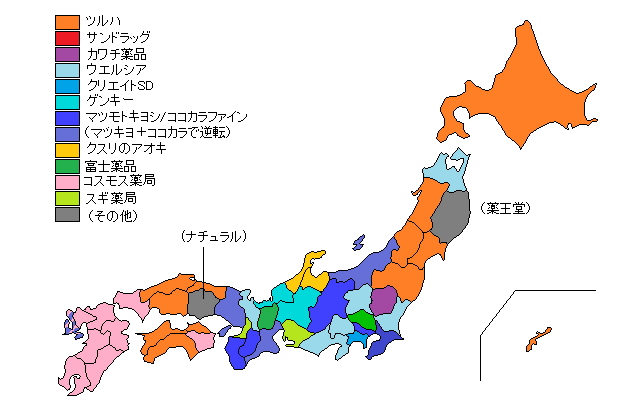

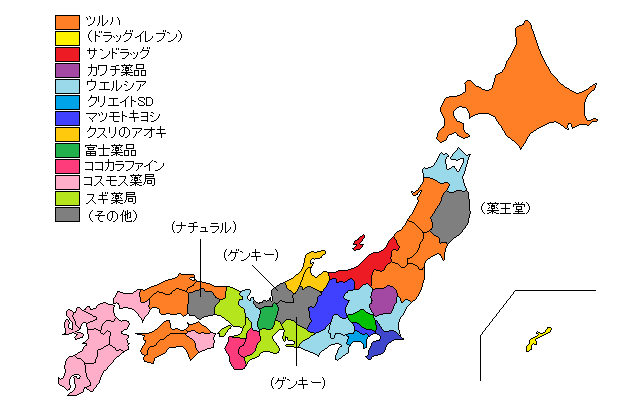

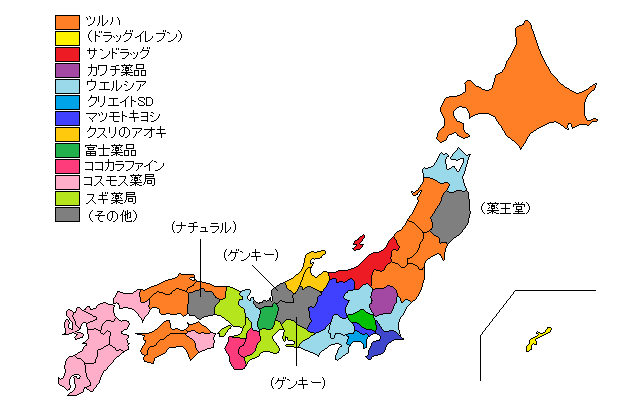

合計で14社が1都道府県以上で1位という結果になった。うち、クリエイト・カワチ薬品・サンドラッグも含めて6社が1県のみの支配となっている。

1番多くの都道府県で1位になっているのは15道県(ドラッグイレブンが1位の沖縄を含む)のツルハドラッグ。2位に沖縄を除く九州全てなど、10県のコスモス薬品。

シェア率でみると1位のツルハですら14%であり、上位3社で37%、3社が10%以上、他に5社が5%以上と、まだまだ再編の可能性は残されている。

1位のツルハは発祥地の北海道、及び東北で圧倒的な力を見せる。その他、中国・四国の買収した地域で飛び飛びに勢力を持つ。ドラッグイレブンの合併で九州地方への地盤を固め、いよいよ全都道府県制覇に王手を掛ける。

2位のウェルシアウエルシアは関東圏・関西圏の二極型。ただし、一番店舗が多いのは静岡県。これはかつて合併した高田薬局の地盤だったことに因む。また、九州には進出していない。

また全くの余談であるが、ウエルシアの「エ」は大文字である。キヤノンとかジヤトコと同じ。

3位のマツモトキヨシは典型的な都市型。といいつつも、和歌山県を除く全県に店舗を構えており、ココカラファインとの合併によって47都道府県全てに出店することとなる。

4位のスギ薬局は愛知県で極端な強さを見せる。愛知県はスギ薬局(345店舗)を筆頭に、、中部薬品(Vドラッグ、159店舗)やゲンキー(74店舗)、スギヤマ(91店舗)などローカルチェーンもひしめくドラッグストア激戦区であり、県内の店舗数は1130店舗と同県より人口が多い大阪、神奈川を差し置いて全国2位の店舗数である。

また、ジャパンの地盤だった関西圏でもそれなりに強い。

5位の富士薬品は本社がある埼玉で強いが、他県では今一つ。非上場であることと、親会社が製薬メーカーなこともあり、今後もデイリーヤマザキのごとくしぶとく生き残るものだと思われる。

6位のココカラファインは旧セガミやアライドハーツ(ジップ/ライフォート)の地盤だった関西圏に強さを見せる。旧セイジョーの地盤だった関東圏でも決して弱いわけではないが、上位の企業には劣ったか。

7位のコスモス薬品は九州本土7県において全て1位(但し、マツキヨとココカラファインの合併で長崎で同数に持ち込まれる)と、九州で圧倒的な力を見せる。また関西・中四国にも店舗が多いが、茨城以北・以東には店舗を持っておらず、また10店舗以上ある県で最東端は岐阜県である。典型的な西高東低の分布。

ここまでが1000店舗クラブであり、2020年代を単独でも乗り切れる(かもしれない)ラインといえよう。もっとも、ツルハとウエルシアの合併や、コンビニやスーパーの乱入やその他諸々によってドラッグストア業界に激震が走るなどした場合、この限りではないことを付記しておく。

8位のサンドラッグは各地に幅広く分布。その中で、星光堂薬局の地盤である新潟では1位となったが、マツココ合併でひっくり返され(38店舗差を付けられ)、1位都道府県がゼロとなる。

ところかわって9位のクリエイトSD。栃木を除く関東と静岡・愛知の計8都県のみに進出し、全662店舗のうち過半数の376店舗を神奈川に展開する典型的なドミナント戦略。神奈川ではウエルシア(214店舗)、マツキヨ(160店舗)を差し置いて圧倒的な1位となっている。

10位のクスリのアオキも似たような状況である。発祥地の石川県を中心に北陸で強い。比較的進出が早かった北陸(新潟含む)、埼玉、岐阜らに店舗が集中し、それ以外の県にはぽつぽつと店舗を構える。

以上がシード権上位10社である。以下は400店舗以下の中堅が続く。その中でも売上高は業界9位のカワチ薬品は、大型店が多いため店舗数は293店と15位になる。なお、地元栃木県では店舗数1位を維持している。

埼玉県でドミナント戦略を行うセキ薬品は全国189店で18位だが、うち埼玉で163店を展開し3位に食い込む。

1994年にマツモトキヨシに抜かされるまで業界1位だったコクミン(コクミンドラッグ)は、今や186店舗しか存在せず業界19位にとどまる。

アインズは調剤薬局を1000店舗以上を展開し最大手であるが、ドラッグストアは62店舗にとどまる。

これについては他のコンビニ・スーパーでも同じだが「都道府県・市区町村単位の店舗検索」を重視する企業と、「一定の場所からの距離」を重視する企業に分かれる。私としては前者のほうが嬉しいのだが、後者とて実際の使用者にしてみれば自分のいる場所の近くにどれだけあるのかは重要なので、一概には言えない。まあ一般使用者はあまりシェアとか気にすることはないでしょうけど。

出典は各企業の公式サイトより。